コラム 技術編 その2 『イラストにデッサン力は必要か?』

結論からいうと『あるに越したことはない』です。

デッサンをしたことなくても神絵師と呼ばれるレベルで絵が上手い人はいくらでもいます。しかし、それはたとえば、食習慣とかに気をつけたことないけど、健康診断にひっかかったことないとか、ずっとスリムでいるみたいな人がいるように、あくまでそういう人は稀にいると言うだけで、絵が上手くなりたいならある程度技術として身につけておいた方が良いと思います。

特に、昨今のイラストレーター(特に中国、韓国系のイラストレーター)は美大芸大出身を匂わせるような、描写や表現が見受けられる人が増えてる気がします。かくいう私もその一人。もっとも私の場合は、出身が彫刻なのでまた少し特殊な気もしています。

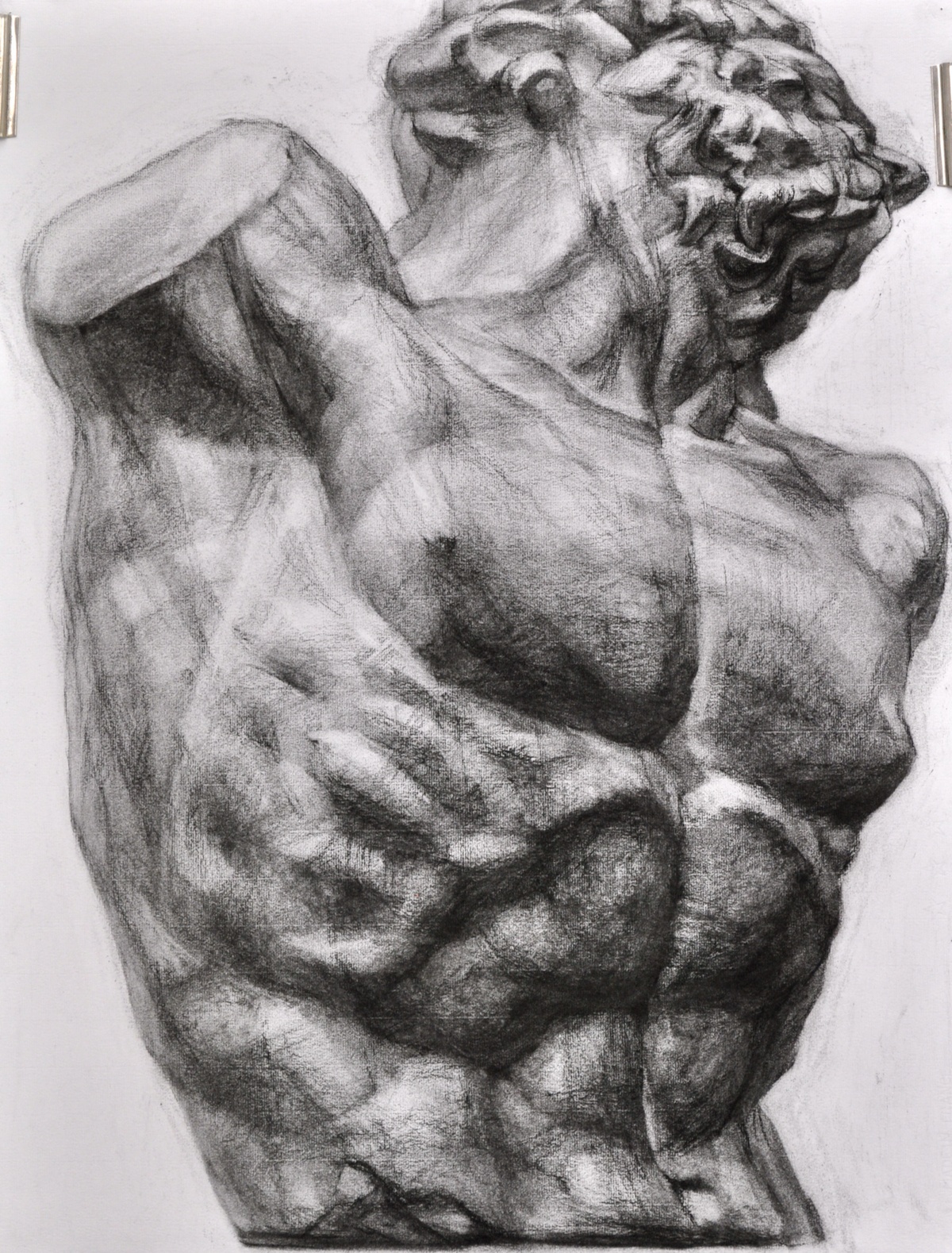

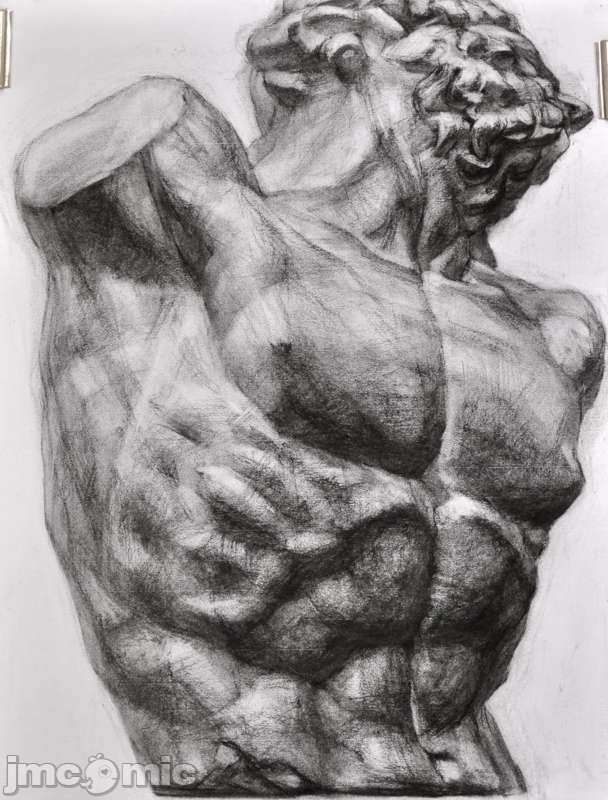

ちなみにこれは浪人時代の私のデッサン。ラオコーンのトルソ。

そもそも、デッサン力とは?

『見て、観察し、描写し、比べる』

デッサンとは主にこの4つの構成で成り立ってます。

見るはいわゆる『see』、観察は『watch』。行為としては同じ見るですが

例えば、、、

このアクアを見て『むちむちしとんな〜』と感じるとします。

これが“見る”

“観察”というのは、じゃあなぜむちむちに見えるのか?どうしたらそれを表現できるのかということを探ることです。服の皺だったり肌の張り方とか弛んでるとこ、シワのでき方とか。

その要素を見つけ、丁寧に“描写”する。この絵の場合は量感を豊かに見せるため、肌のグラデーションにものすごく気を遣ってます。

そして最後に“比べる”。この絵の場合はモチーフがありませんが、描写したものが対象物の印象に即しているかがとても重要になります。

印象

印象という言葉を使いましたが、デッサンを学ぶ上では避けては通れない言葉です。美大藝大受験者には多数の浪人生をおり、基本的には浪人を重ねるほど、技術は向上しますが、印象を外すとどれだけ技術力があったり描写力が凄くても、試験に落とされます。それこそ、多少下手でも印象に即して描いた現役生の方がいい結果を出すなんてことも珍しくありません。

予備校でデッサンの授業があると、一生懸命描いたのに印象が違うと講師から一蹴されたり、あるいはほぼ全消しされガシガシに加筆されることもよくあります。

とにかく、印象を捉えること。デッサンをする上では最も大事なのです。

デッサンから学べること

まずは観察力が上がります。

特に絵の上達が芳しくない人がよく勘違いしていることですが、絵というのは想像力だけを駆使して描くことではあまり上手くなっていきません。むしろ観察から学んだことを駆使して描くことのほうが何倍も大事ですし、そのほうが上手く描けます。アニメーターなんかは特にわかりやすい例です。上手いアニメーターほど観察力がえぐいです。絵に行き詰まった時はまずは観察してみてください。自分が今描いてる絵と同じポーズを鏡の前で自分でとってみるとか。それが難しいなら似たようなポーズをしている生の人間の写真や画像を探してみるとか。大事なのは生の人間やモチーフであること。間違っても、絵が上手くなる描き方講座的なものの人が描いた絵を参考にしてはいけません。あれをやってる人の中には、画力が信頼に足る人というのはあまりいませんし、やや観念的だったりします。そんなものより生のものを観察したほうが得られるものはたくさんあります。

つづいて描写力。

デッサンは実際のモチーフの印象に即して描いていきます。鉄なら鉄らしく。布は布らしく、人肌は人肌らしく描いてく。

基本的にはリアルに描写していくのがデッサンですので、とにかくまずはしこたま描いてみることが大事です。たとえば家にある食器などの動かないものから始まり、そのうち人の顔だったり、ペットの犬とか。とにかくリアルに見えるとこまで描いてみるといいです。白い紙の上でものがリアルに見える様になるまで描写力が上がると、さまざまなことに応用が効きます。

最後に、客観力と判断力。

しつこく何回も言ってますが、デッサンは印象が大事。いくら頑張って描いても印象が違えば、一度立ち止まり、なんならいくらかやり直す作業も出てきます。絵が上達しない人ほど、絵を描き直す作業というのを嫌います。しかし、絵が上手い人はその辺の躊躇があまりなかったりします。上手い人のタイムラプスでも最後の方で思いっきり直してたりするもんです。特に、自分の絵というのはなかなか客観視できません。自分の絵を客観視するというのも、ちゃんと訓練を積まないとできないのです。そういう能力を身につけるのにデッサンはまさに打ってつけです。

ちなみに自分はいわゆる線画レイヤーを作りません。漫画の場合は、作業短縮のためにやりますが、イラストの場合は色を重ねながら、線を引いていきます。レイヤーも基本的には通常レイヤーがメインでレイヤー効果で重ねがけするとかは、背景や最後の仕上げやバランスの調整などを除いてあまり行いません。これは修正をできるだけ楽に行うためです。デジタルの場合、アナログと違い修正作業がとても楽にノーコストでできるので、変だなとかおもったらバンバン直せるようにデータの構造は極力シンプルにしています。(アナログだと完全に描き直しだったり、紙を痛めるのである程度リスクが高い。)

あくまで自分の所感ですが、ある程度のところまではみんな上手くなっていく印象があります。今はネットに描き方を伝授してくれる人や記事がいっぱいありますから。ただ、一つ壁を越えるには基礎力というのがとても大事になってきます。基礎というと初心者がまずマスターするものというイメージがありますが、上達へのみちを突き進む限り基礎力の研鑽というのもまた続いていきます。基礎を完成させるというのは絵を描き続ける限り、終わることは決してありません。絵が上手い人でも大はずしすることはあります。常に初心を忘れず、自分の絵と実在のモチーフと向き合うことがどんな時でも大事なのです。

ちなみにイラスト、特に漫画アニメ調の絵柄の場合はデフォルメという概念もプラスされますが、またそれは別の機会にお話ししようと思います。

ではでは、また。今日か明日にアクア様あげますのでお楽しみに。

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

_1064.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.png)